2012年02月26日

小学校での島田大祭の学習!!

2/23

小学校で島田大祭の授業が行われました。

島田大祭史研究会のお二方が講師。

小学校3年生が対象ですが、祭りの本筋をわかりやすく解説する価値ある内容。

屋台の模型や写真、時間の長さが目で理解できる1年単位の年表など祭りに参加している大人(私)でも、あらてめて納得できる授業でした。

アカデミックに研究した(正しい知識)伝統文化を地域の子共達に伝承する。

学校(教育者)、子供達、講師の三方にとって有意義な授業であったと感じましたが

(-^□^-)

大井神社の神様にも喜んでいただけたのではないでしょうか☆

※↓島田第五小学校さんのブログより。

2012年2月23日(木曜日)

「島田大祭のお話を聞いたよ」

オレンジ集会で発表しましたように、3年生の総合的な学習の時間では「行ってみよう!みんなの島田」を合い言葉に、島田市の景勝地や伝統行事について調べています。今日は、それらのうちの一つ「島田の帯祭り」について、「島田大祭史研究会」から3名の方にお越しいただきお話を伺う機会がありました。子どもたちはこれまで、大祭について身近な大人に質問したり各ホームページを見たりして自分なりに調べてきました。今回はそれらに加え、「『大祭り』と『帯祭り』」はどうちがうのか」、「『大祭り』があるなら『小祭り』もあるのか」や「どんな人たちがお祭りをやっているのか」といった、子どもたちの目線に立った内容が扱われました。目で見て確認できる資料はもちろん、今と比べて昔は道幅が狭かったことや屋台もそれに合わせてずいぶん小さかったことをひもを張って確認するなど興味深く学習することができました。

小学校で島田大祭の授業が行われました。

島田大祭史研究会のお二方が講師。

小学校3年生が対象ですが、祭りの本筋をわかりやすく解説する価値ある内容。

屋台の模型や写真、時間の長さが目で理解できる1年単位の年表など祭りに参加している大人(私)でも、あらてめて納得できる授業でした。

アカデミックに研究した(正しい知識)伝統文化を地域の子共達に伝承する。

学校(教育者)、子供達、講師の三方にとって有意義な授業であったと感じましたが

(-^□^-)

大井神社の神様にも喜んでいただけたのではないでしょうか☆

※↓島田第五小学校さんのブログより。

2012年2月23日(木曜日)

「島田大祭のお話を聞いたよ」

オレンジ集会で発表しましたように、3年生の総合的な学習の時間では「行ってみよう!みんなの島田」を合い言葉に、島田市の景勝地や伝統行事について調べています。今日は、それらのうちの一つ「島田の帯祭り」について、「島田大祭史研究会」から3名の方にお越しいただきお話を伺う機会がありました。子どもたちはこれまで、大祭について身近な大人に質問したり各ホームページを見たりして自分なりに調べてきました。今回はそれらに加え、「『大祭り』と『帯祭り』」はどうちがうのか」、「『大祭り』があるなら『小祭り』もあるのか」や「どんな人たちがお祭りをやっているのか」といった、子どもたちの目線に立った内容が扱われました。目で見て確認できる資料はもちろん、今と比べて昔は道幅が狭かったことや屋台もそれに合わせてずいぶん小さかったことをひもを張って確認するなど興味深く学習することができました。

Posted by 島田大祭 青年 at

16:24

│Comments(0)

2012年02月25日

不思議な魅力を感じます

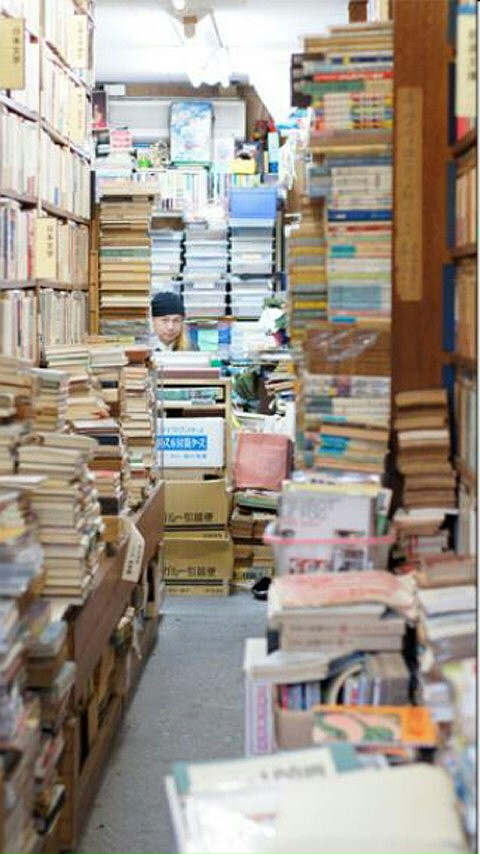

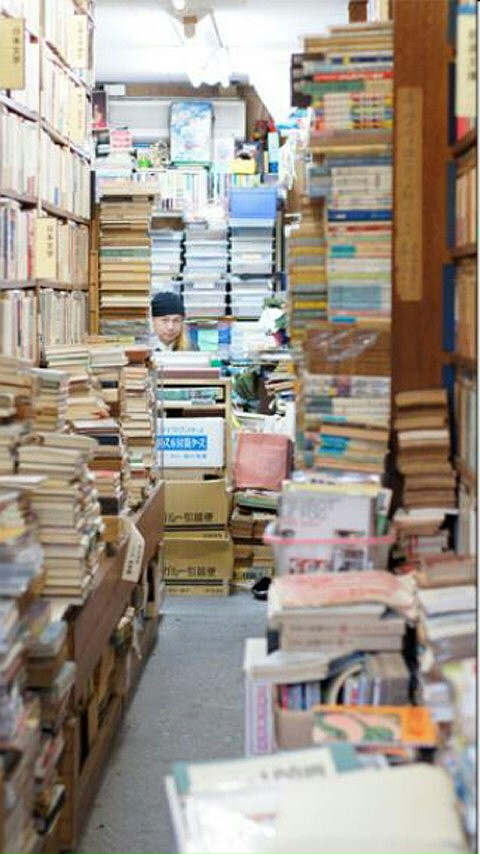

古本屋には昔の歴史・昔の知識が集まるのです。

素晴らしい本を残したい!と想う人が古本屋にやってきます

故人の日記や古い書物には現代では知りえない面白い事実がたくさん眠っていました (・∀・)

(・∀・)

カメラ持ってお祭りの歴史を調べている時に偶然入った古本屋さんの中は、今の時代には無いなんとも言えない空間があってそれでいて静かで妙に昭和チックだ この空気好きだわ

この空気好きだわ

奥から店長がひょっこり顔を出してきて俺は「こんちは 」と言いながらついでに写真を撮って(笑)

」と言いながらついでに写真を撮って(笑)

「店長の鈴木です 」

」

「僕も鈴木です 」

」

会って3分で仲良くなれた (・∀・)

(・∀・)

事情を話すと、店長の鈴木さんはめちゃくちゃ親切な人で資料をくれたり貴重なお話をたくさんしてくれた

実は結構有名なこの人は劇団の座長でもあり、歴史の大切さを後世に教えるために学校などで子供に教える活動もしている

実に素晴らしい

地元を如何に理解しているか、自分が気付いて働きかけることで子供に向き合い未来に繋げていける活動をしているなんて凄いよ

俺がやることなんてまだまだ見習うとこばかり

でも何度か足を運ぶうちに魅力はどんどん沸いてくるし町のちょっとした観光案内所に感じてくる(笑)

良い場所見つけれました

素晴らしい本を残したい!と想う人が古本屋にやってきます

故人の日記や古い書物には現代では知りえない面白い事実がたくさん眠っていました

(・∀・)

(・∀・)カメラ持ってお祭りの歴史を調べている時に偶然入った古本屋さんの中は、今の時代には無いなんとも言えない空間があってそれでいて静かで妙に昭和チックだ

この空気好きだわ

この空気好きだわ

奥から店長がひょっこり顔を出してきて俺は「こんちは

」と言いながらついでに写真を撮って(笑)

」と言いながらついでに写真を撮って(笑)「店長の鈴木です

」

」「僕も鈴木です

」

」会って3分で仲良くなれた

(・∀・)

(・∀・)事情を話すと、店長の鈴木さんはめちゃくちゃ親切な人で資料をくれたり貴重なお話をたくさんしてくれた

実は結構有名なこの人は劇団の座長でもあり、歴史の大切さを後世に教えるために学校などで子供に教える活動もしている

実に素晴らしい

地元を如何に理解しているか、自分が気付いて働きかけることで子供に向き合い未来に繋げていける活動をしているなんて凄いよ

俺がやることなんてまだまだ見習うとこばかり

でも何度か足を運ぶうちに魅力はどんどん沸いてくるし町のちょっとした観光案内所に感じてくる(笑)

良い場所見つけれました

Posted by 島田大祭 青年 at

05:29

│Comments(0)

2012年02月22日

輝いております☆

だんだん暖かくなってまいりました (^-^)

(^-^)

寒いと引きこもりだった犬も外に出てご覧の通り輝いております!!

さて、3月3日に第七街青年のミーティングが公会堂にて開催されます。

「今後の対策」と

今の自分の想いを

青年の皆に伝えて話し合っていくことです

(^-^)

(^-^)寒いと引きこもりだった犬も外に出てご覧の通り輝いております!!

さて、3月3日に第七街青年のミーティングが公会堂にて開催されます。

「今後の対策」と

今の自分の想いを

青年の皆に伝えて話し合っていくことです

Posted by 島田大祭 青年 at

21:46

│Comments(1)

2012年02月06日

原点を考える①

昔と今となぜ違ってしまうのでしょうか?

300年も受け継がれてくると間違いも出てきてしまうんですね 過去を勉強してると…、

過去を勉強してると…、

「ん

」

」

と思うシーンがけっこうあるんだよねぇ〜

たとえば、

子供の「赤鉄砲・黒鉄砲」

だけど、現在の衣装はカラフルに下は袴式であり鉄砲隊本来の形とはあまりにもかけ離れてます

逆に戦前の大正末期までは「タッツキ」と言われる鉄砲隊本来のズボン式でした

私の祖父(82)が出ていた昭和8年にはすでに袴式であるためにタッツキだったなんて今の人は誰も知らないと思う

可愛い子供の晴れ姿は僕も体験したけど確かに良いものですが、見世物になってしまってる行列のこれからのあり方についてますます考えさせられます (-_-)

(-_-)

300年も受け継がれてくると間違いも出てきてしまうんですね

過去を勉強してると…、

過去を勉強してると…、「ん

」

」と思うシーンがけっこうあるんだよねぇ〜

たとえば、

子供の「赤鉄砲・黒鉄砲」

だけど、現在の衣装はカラフルに下は袴式であり鉄砲隊本来の形とはあまりにもかけ離れてます

逆に戦前の大正末期までは「タッツキ」と言われる鉄砲隊本来のズボン式でした

私の祖父(82)が出ていた昭和8年にはすでに袴式であるためにタッツキだったなんて今の人は誰も知らないと思う

可愛い子供の晴れ姿は僕も体験したけど確かに良いものですが、見世物になってしまってる行列のこれからのあり方についてますます考えさせられます

(-_-)

(-_-)

Posted by 島田大祭 青年 at

21:43

│Comments(0)

2012年02月06日

拍子木について

拍子木とは「拍子」を取るための木の音具である

手に持って軽く打ち合わせると…チョーンチョーンと高く澄んだ音が出ます(^-^)

日本では古来から様々な用途に用いられてきました。

黒檀や花梨などの堅い木材を細長い四角の棒状に切り2本1組にして紐で男結びにしてつなぐのが一般的ですが、神事など紐の無いものもあり様々です。

さて第七街は大名行列に拍子木を打つ「お先触れ」がいますが、「下にぃ〜下にぃ〜」と言葉と打つタイミングが独特だと聴いており声の張りと打つ音の強弱が大切だと言うことです

しかし、拍子木を打つのはお先触れだけではないんです

大祭の日の朝、7丁目や他の町内に拍子木の音が鳴り響きます 「お立ち」と言われる物で行列が出発すると言う事を町内に教えて「起きろ

「お立ち」と言われる物で行列が出発すると言う事を町内に教えて「起きろ 」と目覚まし役の中老が歩き回る伝統があるのです。

」と目覚まし役の中老が歩き回る伝統があるのです。

朝5時…「一番だよ〜 」

」

5時半…「二番だよ〜 」

」

と徐々に大きくなり、

最後には「お立ちだよ〜 」

」

と言うと、青年や中老や行列メンバーも準備をしていくんです

3日間も…

これも七街の文化の一つとして代々受け継がれてきたと思うと嬉しくなります(笑)

来年が凄く待ち遠しいですねぇ〜 (´∇`)

(´∇`)

(↓※この拍子木は我が家の拍子木です。)

手に持って軽く打ち合わせると…チョーンチョーンと高く澄んだ音が出ます(^-^)

日本では古来から様々な用途に用いられてきました。

黒檀や花梨などの堅い木材を細長い四角の棒状に切り2本1組にして紐で男結びにしてつなぐのが一般的ですが、神事など紐の無いものもあり様々です。

さて第七街は大名行列に拍子木を打つ「お先触れ」がいますが、「下にぃ〜下にぃ〜」と言葉と打つタイミングが独特だと聴いており声の張りと打つ音の強弱が大切だと言うことです

しかし、拍子木を打つのはお先触れだけではないんです

大祭の日の朝、7丁目や他の町内に拍子木の音が鳴り響きます

「お立ち」と言われる物で行列が出発すると言う事を町内に教えて「起きろ

「お立ち」と言われる物で行列が出発すると言う事を町内に教えて「起きろ 」と目覚まし役の中老が歩き回る伝統があるのです。

」と目覚まし役の中老が歩き回る伝統があるのです。朝5時…「一番だよ〜

」

」5時半…「二番だよ〜

」

」と徐々に大きくなり、

最後には「お立ちだよ〜

」

」と言うと、青年や中老や行列メンバーも準備をしていくんです

3日間も…

これも七街の文化の一つとして代々受け継がれてきたと思うと嬉しくなります(笑)

来年が凄く待ち遠しいですねぇ〜

(´∇`)

(´∇`)(↓※この拍子木は我が家の拍子木です。)

Posted by 島田大祭 青年 at

18:18

│Comments(1)

2012年02月04日

全国茶サミットin島田

寒い日が続き、

各地では大雪やインフルエンザなどが猛威をふるってますね

そんな中、全国の茶業界者が一同に島田へ集まりました、茶の帝国島田市の誇る島田茶・金谷茶・川根茶を各地の茶娘が配ってました

そんな島田の誇る伝統芸能アトラクションに我が島田大祭の帯祭保存会も招待され狭いステージでしたが5名の大奴は素晴らしい舞を披露してくれました

私もスタッフとして、さらには保存会専属カメラマンとして、一眼レフカメラで撮っていました(笑)

祭バカの私としては、今年初の大奴を見れてかなり幸せでした

各地では大雪やインフルエンザなどが猛威をふるってますね

そんな中、全国の茶業界者が一同に島田へ集まりました、茶の帝国島田市の誇る島田茶・金谷茶・川根茶を各地の茶娘が配ってました

そんな島田の誇る伝統芸能アトラクションに我が島田大祭の帯祭保存会も招待され狭いステージでしたが5名の大奴は素晴らしい舞を披露してくれました

私もスタッフとして、さらには保存会専属カメラマンとして、一眼レフカメラで撮っていました(笑)

祭バカの私としては、今年初の大奴を見れてかなり幸せでした

Posted by 島田大祭 青年 at

21:58

│Comments(1)